本站6月8日消息,近期,我國考古工作者在青海省扎陵湖北岸的田野調(diào)查中,發(fā)現(xiàn)一處37字秦代摩崖石刻題記。

這塊黃河源石刻是秦始皇統(tǒng)一中國后留下的唯一一處現(xiàn)存于原址的刻石,也是保存最為完整的一處,意義十分重大,直接證實(shí)了古代“昆侖”的地理位置,也證實(shí)了秦始皇曾遣方士向昆侖山尋訪長生不老藥的史實(shí)!

扎陵湖、鄂陵湖位于青海省瑪多縣,海拔4300米,是黃河源區(qū)最大的兩個淡水湖,唐代文獻(xiàn)稱為“柏海”,是從中原內(nèi)地進(jìn)入西藏“唐蕃古道”的樞紐地帶。

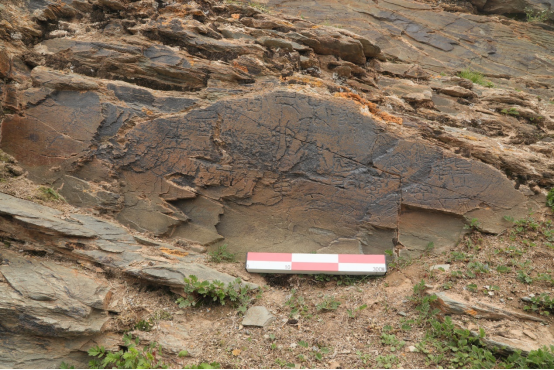

石刻照片

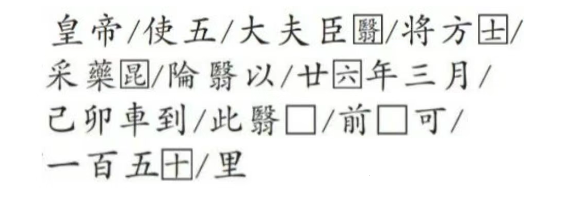

石刻拓片

石刻線描圖

這次發(fā)現(xiàn)的石刻鐫刻著典型的秦小篆,內(nèi)容大意為:

秦始皇廿六年,皇帝派遣五大夫翳率領(lǐng)一些方士,乘車前往昆侖山采摘長生不老藥。他們于該年三月己卯日到達(dá)此地(黃河源頭的扎陵湖畔),再前行約一百五十里(到達(dá)此行的終點(diǎn))。

石刻開篇以“皇帝”提頭,就是秦始皇。

“廿六年三月己卯”,根據(jù)秦歷指的是秦始皇統(tǒng)一中國的公元前221年的三月二十九日。

“五大夫”爵位從商鞅變法置,沿用至東漢,其中“大夫”二字為戰(zhàn)國-秦文字中習(xí)見的合文。

昆侖的“侖”字偏旁為阜旁,寫作“陯”,這些都是秦代刻石及簡牘文字的典型特征。

昆侖在中國古代歷史地理上的地位不言而喻,相關(guān)傳說和神話汗牛充棟,但具體位置在哪里,是今天的昆侖山,還是天山、祁連山,甚至沒有現(xiàn)實(shí)對應(yīng),千百年來一直都沒有確切答案。

黃河源石刻所在的扎陵湖畔,往南就是巴顏喀拉山脈,因此石刻中提及的秦使及方士“采藥”于“昆侖”等字眼,應(yīng)當(dāng)指的就是指巴顏喀拉山脈及其周邊區(qū)域,無疑就是大部分先秦文獻(xiàn)中所指的“昆侖神山”。

這證實(shí)了唐代劉元鼎、清康熙年間勘定河源時,對昆侖山地望的推定,與《山海經(jīng)》《禹貢》等先秦文獻(xiàn)關(guān)于昆侖山的最早記錄“河出昆侖”“昆侖之丘……河水出焉”等重要地標(biāo)特征,高度契合。

另外,黃河源石刻末句提及“前□可一百五十里”,應(yīng)當(dāng)是此次采藥之行的最終目的地。

秦代一里相當(dāng)于今天的415.8米,一百五十里就是大約62.37公里,從石刻地點(diǎn)向西行60公里,就是如今的“星宿海”,而在歷史上,星宿海一直被認(rèn)為是黃河的源頭。

《山海經(jīng)·西山經(jīng)》中就有記載:“又西北三百七十里,曰不周之山,北望諸毗之山,臨彼岳崇之山,東望泑澤,河水所潛也,其原渾渾泡泡。爰有嘉果,其實(shí)如桃,其葉如棗,黃華而赤柎,食之不勞。”

這證明,遠(yuǎn)在先秦時期,人們就已經(jīng)認(rèn)定星宿海是黃河源頭,周鄰山脈是昆侖山。

公元前219-211年,秦始皇先后七次出巡,分別在山東嶧山、泰山、芝罘、東觀、瑯琊臺、河北碣石、浙江會稽立下七大刻石,傳頌后世,都是李斯撰文和書寫,均為秦小篆。

七大石刻現(xiàn)存于世的,只有山東岱廟的泰山刻石殘塊、中國國家博物館藏瑯琊臺刻石殘塊,但都?xì)垟鄧?yán)重、漫漶不清。

此次發(fā)現(xiàn)的黃河源石刻,不但是唯一現(xiàn)存于原址的秦代刻石,同時也是保存最為完整的一處。

黃河源石刻位于青藏高原腹地,距離中原內(nèi)地有1500公里,說明早在2200多年前,中原漢人就已經(jīng)探索了青藏高原,而昆侖山系、黃河源區(qū)也在秦代甚至更早就被視為中華民族的神山之一、母親河之源。

鄭重聲明:本文版權(quán)歸原作者所有,轉(zhuǎn)載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標(biāo)記有誤,請第一時間聯(lián)系我們修改或刪除,多謝。